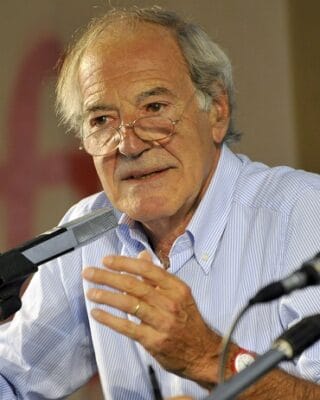

Il posto di Salvatore Veca nel repertorio della filosofia contemporanea è stato fissato precocemente come quello del “neocontrattualista” che importava dagli Stati Uniti e adattava originalmente all’Europa la teoria della giustizia (una teoria della giustizia, mi avrebbe certamente corretto) di John Rawls del 1971. Visto ora a distanza, quello era in realtà il suo lavoro giovanile, di straordinaria importanza anche per gli effetti che avrebbe avuto nell’influire sul corso delle idee in Italia e in particolare sulla sinistra, ma un’opera a cui molto sarebbe seguito nella prolifica e sostanziosa produzione, con la lunga stagione dei successivi lavori sui temi dell’incertezza, dell’incompletezza, e con loro del pluralismo, che caratterizza il sapere e la condizione degli esseri umani. Si tratta della stagione della maturità piena del Veca filosofo della politica e della conoscenza che, a 77 anni, molto avrebbe avuto ancora da dire.

Non solo Rawls dunque. È tornata in questa stagione la ricchezza della sua formazione negli anni Sessanta all’Università statale di Milano, dove l’ho conosciuto, da matricola io, lui di pochi anni più vecchio, ma già per me un “professore” come assistente di Enzo Paci. Una formazione in cui ha contato quella forte voce teoretica che insegnava, in modo suggestivo e visionario la fenomenologia di Husserl, e che spingeva ad affrontare con rigore analitico le filosofie del linguaggio, Quine, la logica. Milano era allora un incredibile serbatoio di risorse intellettuali: con Paci, c’erano Ludovico Geymonat a filosofia della scienza, Mario Dal Pra a storia della filosofia, Ettore Casari alla logica e Cesare Musatti (che era come trovarsi di fronte Freud in persona). E Musatti fu anche per lui studente, come per tanti, il primo degli esami, la prima passione accademica. Salvatore lo racconta, nell’ultimo suo libro, l’autobiografia scritta nei mesi del ritiro da Covid, insieme al figlio di sua moglie Nicoletta Mondadori, Sebastiano (Prove di autoritratto, Mimesis ed.). Forse anche per questo egli vedeva nel Sessantotto un momento di svolta significativo non per la politica ma per i mores, il mutamento di ordine sociale, la liberazione sessuale, l’innesco di una rivoluzione femminista.

È stato costante nella vita di Veca l’impegno pubblico, nei confronti della politica, rispetto alla quale ha sempre difeso l’autonomia del pensare, in questo seguendo la lezione di Norberto Bobbio: impegno ma con distanza. Una distanza che non gli ha risparmiato polemiche anche molto dure da parte dei settori più conservatori del Pci. Quando presentò all’Istituto Gramsci di Bologna, nel 1982, il suo lavoro sulla società giusta, che tradotto in politica significava il riformismo per una società “migliore”, fu letteralmente assalito come “traditore” dei principi rivoluzionari e della classe operaia. Ma questo non impedì al suo pensiero di attecchire e sulla distanza di conquistare consensi sempre più larghi e alla fine prevalenti. Fu anche con il suo aiuto personale che, nel mio lavoro all’Unità, potei prima far circolare i nomi e le idee, allora una novità non indolore nel contesto dei comunisti italiani, della cultura liberale di Walzer, Rawls, Amartya Sen e tanti altri. Si consolidava con la sua spinta personale, certo insieme a Bobbio, a Vittorio Foa e Giuliano Amato, con Michele Salvati, Alberto Martinelli, Giovanna Zincone, Guido Martinotti, Nadia Urbinati, Marina Calloni e Elisabetta Galeotti una larga corrente di pensiero di ispirazione liberalsocialista, che avrebbe dato vita con chi vi scrive alla rivista Reset.

Non erano mancate le tensioni nei confronti del Pci fin da quando Salvatore, insieme a Salvati, ne aveva chiesto l’abbandono del nome. Ma le resistenze servirono soltanto a ritardare quel che comunque avrebbe dovuto avvenire. “Tentavamo di fare da ponte tra l’Avanti! e l’Unità”, racconta nell’autobiografia. Ardua impresa negli anni Ottanta! E a proposito di abbagli circa il Veca “traditore” è da rimarcare che le sue prese di posizione più recenti avrebbero stupito se mai per il loro ancoraggio a una visione radicata circa la funzione della sinistra, del sindacato, della giustizia sociale.

È da ricordare il lascito enorme di Veca accademico, insegnante, guida dell’istituto superiore di Pavia, e poi anche editore con la casa editrice Feltrinelli, e organizzatore di cultura alla testa della Fondazione Feltrinelli, dei suoi Annali e dei suoi incontri. Ma dovremo a lungo rileggere i suoi lavori del ciclo dell’incertezza e dell’incompletezza.

Insieme a molteplici influenze ritorna nelle pagine degli ultimi vent’anni con grande forza quella di Isaiah Berlin, non solo e non tanto il Berlin dei saggi sulla libertà (negativa), ma soprattutto quello del pluralismo dei valori: “Altre vallate altre pecore”, diceva con una battuta alludendo alle varietà delle culture umane, ed echeggiando Pascal e Montaigne.

Consapevole della impossibilità di stringere nelle nostre mani una compiuta ed esauriente conoscenza della verità, il filosofo aveva aperto una nuova fase della sua ricerca che voleva integrare la sua idea della giustizia con una prospettiva di realismo filosofico. Una visione della filosofia come permanente “lavoro in corso”, aperta sempre e dovunque si percepisca l’esistenza di un problema, sempre alle prese con la difficoltà del fondamento, come i marinai sulla “barca di Neurathj” (Otto, il filosofo austriaco, ideatore dell’immagine) “sempre alle prese con uno scafo da rimodellare senza mai poterlo mettere in cantiere per ricostruirlo con materiali migliori”. Opera da continuare per “coltivatori di memorie” (la storia e la storia delle idee) ed “esploratori di connessioni”, le idee che ci servono per andare avanti.

Quest’articolo è stato pubblicato originariamente su La Repubblica del 7 ottobre, con il titolo “La morte di Salvatore Veca, il filosofo militante”.