Il 18 maggio del 1967, Panorama settimanale rinasce dentro una copertina a colori con la cronaca del drammatico incidente che costa la vita, sul circuito di Montecarlo, al pilota della Ferrari Lorenzo Bandini. All’interno un’inchiesta sulla pillola anticoncezionale funziona come un imprinting per il lettore italiano, abituato al giornalismo sonnacchioso dei quotidiani più orientato alla cronaca politica che verso il racconto del sociale. Fino a quel giorno Panorama, nato nel 1962, era stato uno strano mensile dalla incerta fisionomia.

Un libro, edito dalla Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori, a cura di Stefano Brusadelli, rievoca quella stagione del giornalismo italiano con un ponderoso volume (530 pagine) che ne ricostruisce la storia, attraverso un’esemplare antologia e una ricca sezione di saggi storici illuminati dalle testimonianze dei protagonisti. Il settimanale che cambiò l’Italia è il titolo. Sottotitolo: Il giornalismo di Panorama 1962-1994. Scrive nella nota di presentazione il curatore: «È difficile immaginare l’Italia fra gli anni Sessanta e Novanta senza pensare a Panorama. Il suo approccio così rigoroso ma insieme scanzonato era lo specchio di un paese che si modernizzava, imparava a coniugare la durezza delle battaglie politiche con la leggerezza. Nello stesso tempo anche il suo linguaggio faceva scuola, cambiava il giornalismo nazionale».

Nella Mondadori di allora il giornale guida era Epoca, il prediletto di Arnoldo. Al nuovo direttore Lamberto Sechi servirono due anni per realizzare la mutazione e fare di Panorama un successo editoriale. L’idea era quella di introdurre nel giornalismo italiano metodi e stili del giornalismo anglosassone. Il modello è quello di Time e Newsweek. Lo stile sobrio è d’obbligo. Il racconto deve seguire i fatti. Che devono essere separati dalle opinioni. Appunto: “I fatti separati dalle opinioni”, a partire del numero del 15 maggio 1969, diventa l’epigrafe sotto la testata del giornale. Non piacciono a Sechi i giornalisti che parlano in “radicalese”, impegnati a raccontare il mondo parlando di sé stessi. Il giornalista del nuovo Panorama deve scomparire dietro la notizia. Ha ricordato Sechi come un’avventura corsara i primi passi del settimanale: “Mandai sulla linea di fuoco una truppa di principianti: fu emozionante e fruttuoso”.

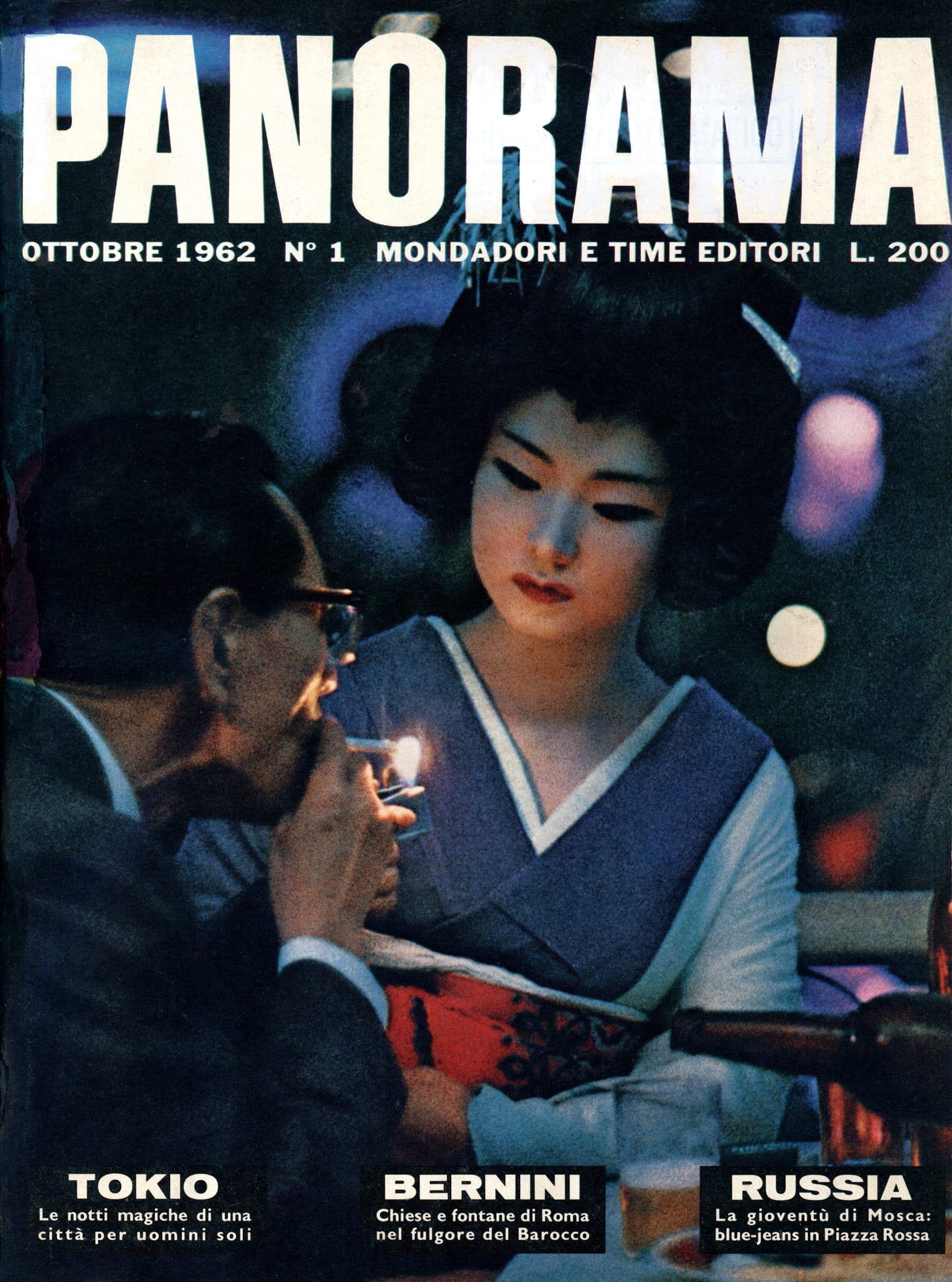

La copertina del primo numero di Panorama. Foto di Arnoldo Mondadori Editore – Archivi Mondadori

Quando scoppia il Sessantotto Sechi è pronto a fare del suo giornale un punto di riferimento più ideale che politico, con una forte interesse per la vita sociale e culturale di un paese che sta scoprendo sé stesso. Panorama diventa il barometro culturale che segna l’aria del tempo. Già nel 1969 vende 140mila copie. Nel 1972 diventeranno 250mila. Prova che il pubblico era pronto già da tempo al giornalismo dei fatti. Così avrebbe raccontato Sechi quel difficile passaggio verso il successo. “Poi la Mondadori era abbastanza impreparata a un giornale così. Un conto era dire facciamo Time un conto è trovarselo in mano. Se uno vuole fare Time deve parlare anche al Presidente della Repubblica a muso duro. Questo ha creato delle difficoltà”.

In appoggio a Sechi c’è Mario Formenton, che intuisce il potenziale editoriale del giornale, misurato non solo con il florido conto economico ma anche con il nuovo prestigio culturale. Panorama è l’emblema del cambiamento, di un paese che si credeva bigotto e invece si ritrova moderno. C’è una data politica che fa da tornante storico: la vittoria del “no” al referendum sul divorzio.

Nel saggio introduttivo di Irene Piazzoni, docente di Storia contemporanea alla Statale di Milano, così delinea il profilo del Dna di Panorama: “La brevitas e l’asciuttezza sono un imperativo: molte parole sono inutili, possono essere eliminate; non a caso di Sechi si ricordano le tante cancellature, che riducevano il tutto all’essenziale. Agli opinionisti – laici, spregiudicati, senza tabù – il direttore invece chiede di ‘essere spaventosamente personali’ poiché è dalle opinioni che sgorga il dibattito”.

Nel febbraio del 1979, travolto di fatto da una crisi della redazione che lui stesso ha forgiato, quando Sechi viene costretto a lasciare la direzione di Panorama, il settimanale che ha immaginato, creato e imposto al mercato dell’opinione pubblica vende 337mila copie.

L’eredità viene raccolta da uno dei suoi giornalisti che più gli sono vicini, Carlo Rognoni, fino ad allora redattore capo. Pur nella continuità dello stile, la svolta radicale trova la sua raffigurazione plastica nella caduta dell’epigrafe di Sechi: niente più fatti separati dalle opinioni. Spiega Rognoni: “Abbiamo dato al giornale un’immagine più fresca, i contenuti sono più maturi, abbiamo seguito le modificazioni del gusto dei lettori. […] Ora c’è uno spessore diverso, siamo cresciuti assieme al nostro pubblico”.

Paradossalmente, l’impronta di Sechi rimane nel Dna del giornale, a dispetto delle trasformazioni che ne segnano la sua storia. Quando dopo 6 anni, nel febbraio del 1985, Rognoni viene sostituito da Claudio Rinaldi, Panorama reinterpreta ancora una volta la lezione dei fatti separati dalle opinioni. La conquista della Mondadori da parte di Berlusconi, a dispetto delle turbolenze, in qualche modo non influisce sulla stagione di Panorama legata alla direzione di Andrea Monti, che ha sostituito Rinaldi nel 1990, sotto l’ombrello protettivo del nuovo amministratore delegato Franco Tatò.

Vista in filigrana, la narrazione della storia di Panorama (1962-1994) rivela una costante sechiana che va al di là dei simboli e delle storie. Nel dilemma fra “fatti” e “opinioni”, è proprio la continuità dei commentatori, l’autorevolezza dei commenti e delle idee, il tratto identitario che ha consentito a Panorama di essere non solo cronista ma anche protagonista della storia del presente. Una geografia ideale, filosofica, storica e politica, ben descritta dalla sequenza dei nomi, puntualmente ricostruita nel saggio di Piazzoni: da Carlo Casalegno ad Adolfo Battaglia, Arrigo Benedetti e Guido Calogero, a cui via via si aggiungono in sintonia con l’evoluzione del settimanale da un’area laica liberale a una caratterizzazione politica idealmente orientata più decisamente a sinistra con l’arrivo di Giorgio Galli e Stefano Rodotà.

C’è anche Giuliano Amato nel ruolo allora di politologo. Amato racconta la sua partecipazione alla vita di «Panorama» nel saggio introduttivo che pubblichiamo qui di seguito.

I consigli di scrittura di Lamberto Sechi di Giuliano Amato

Per la verità io di esperienze con Panorama ne ho fatte due: la prima nella seconda metà degli anni Settanta, la seconda diversi anni dopo, dal 1993 al 1994. Ebbene, definire esperienza quella della prima volta è poco, perché si trattò di un battesimo e di un nuovo corso che incise profondamente sulla mia vita e sulle mie capacità personali. A quel tempo io ero un giovane professore, intellettuale di area socialista. Avevo scritto libri e articoli giuridici con pochissimi affacci sul giornalismo politico. Ma Lamberto Sechi, allora direttore di Panorama, mi cercò e mi propose di ereditare quella che era stata per anni la pagina di Giorgio Galli. Per chi quella pagina la ricorda, è facile capire la responsabilità che entrambi ci assumevamo.

Fare commenti politico-istituzionali era un mestiere che mi si addiceva, ma non ne avevo mai fatti di quella misura, con il linguaggio adatto a un settimanale, con una periodicità essa stessa settimanale. Imparai a farli, l’ho sempre considerato uno dei traguardi più difficili e ambiti ai quali sono riuscito ad arrivare, ma se ciò è accaduto so di doverlo soprattutto a Sechi, che davvero in quella circostanza mi fu maestro, efficacissimo e bravo maestro.

Aveva colto in me la stoffa del commentatore, ma sapeva che doveva insegnarmi il mestiere. E lo fece, intrattenendosi con me, più volte, quel tanto che serviva per far maturare l’idea giusta della settimana e per farmi così capire come sceglierla; correggendo quello che scrivevo, per rendere più nette e semplici le frasi senza tuttavia perderne la sostanza; ribadendomi, ogni volta che gli sembrava necessario, la regola base per ogni editorialista: mettici un’idea, un’idea sola – mi diceva – se ce ne metti di più, il lettore si perde. E tu perdi lui.

Ho un gran ricordo di Lamberto Sechi, il mio maestro di giornalismo. E non meno grande è il ricordo di Claudio Rinaldi, che conobbi proprio a Panorama come capo della redazione romana. Con Claudio finì che ci vedevamo molto spesso nella sede di via Sicilia. Nel mondo non digitalizzato di allora, infatti, la consegna del “pezzo” era da parte mia assai spesso manuale.

Se ne poteva anche fare una lettura a distanza, per telefono, se e in quanto nella redazione ci fossero a registrarla un dimafono con accanto un dimafonista. Il dimafono era uno speciale registratore, capace di trascrivere ciò che sentiva su linotype. Ma c’erano parole che prendeva solo se le sillabavi, la punteggiatura andava detta, insomma senza il dimafonista non funzionava bene e il dimafonista non sempre c’era. Di qui la consegna a mano e la chiacchierata con chi c’era. Ricordo che, quando ero ad Ansedonia, più volte dedicavo un intero pomeriggio a fare su e giù in treno per portare il pezzo. Facevo contento mio figlio, allora sui dieci anni, a cui piaceva molto viaggiare in treno. Con al ritorno, in più, un panino al salame che gli compravo alla Stazione Ostiense, da cui rientravamo.

Ho guadagnato molto da quell’esperienza. Non solo perché ho imparato a scrivere come si scrive sui giornali – e di questo ho già detto – ma perché ho imparato a scrivere come ovunque si dovrebbe e come di sicuro si doveva sul Panorama di Lamberto Sechi: separando i fatti dalle opinioni. Ho un grande rimpianto di quella regola, oggi largamente caduta. Intanto perché il rispetto del lettore ti impone di osservarla, non raccontandogli quello che lui vuole (o che tu vuoi che lui voglia), ma raccontandogli e spiegandogli, per cominciare, le cose come stanno e risultando perciò affidabile proprio e in primo luogo per questo racconto e questa spiegazione. E poi, perché, stando così le cose, ti impone di documentarti bene sul fatto, di essere preciso, mai approssimativo. Mentre una volta che fatti e opinioni hanno cominciato (o ricominciato) a mischiarsi, capita sempre più spesso che il fatto a stento ci sia, o che sia deformato, dovendo servire soltanto a dar conferma dell’opinione.

Al di là di ciò che ho imparato, c’è anche ciò a cui mi è servito scrivere quella settimanale opinione. Mi è servito a seguire quello che veniva accadendo nella vita sociale e politica italiana con l’attenzione necessaria a coglierne gli aspetti meritevoli di essere commentati e comunque segnalati alla discussione pubblica. È il livello di attenzione che, in fondo, ogni cittadino attivo dovrebbe avere. Ma sono certo che, senza l’impegno di Panorama, quell’impegno non lo avrei avuto. Mi trovavo del resto a parlare con colleghi professori, non pensosi soltanto delle loro dottrine, ma convinti di essere partecipi della nostra vita collettiva, e mi accorgevo che di tante cose importanti che accadevano non sapevano nulla. Semplicemente, non avevano trovato il tempo di leggere i giornali. A me non poteva capitare. Ed ero, già solo per questo, un buon cittadino.

Lasciai quella prima volta Panorama quando già ne era diventato direttore Carlo Rognoni, col quale stabilimmo un’amicizia che, come quella con Rinaldi, rimase negli anni. E quando ripresi la collaborazione nel 1993, direttore era quel versatilissimo personaggio di Andrea Monti. Andavamo d’accordo e anche per questo mi dispiacque lasciare dopo solo due anni, per una ragione che mi parve allora impellente, la mia nomina alla presidenza dell’Autorità antitrust. Lo scrissi ai lettori e dissi loro che mi pareva incompatibile continuare a fare il commentatore, avendo la nuova responsabilità di un’Autorità investita di funzioni quasi giudiziarie, il che consigliava, a dir poco, riservatezza sulle vicende politiche del Paese.

Mi congedai e a questo punto della mia vita – e della mia esperienza istituzionale – mi chiedo se feci bene. Non tanto perché altri, dopo di me, hanno fatto esattamente ciò che io ritenni di non poter fare. Ma perché, col consenso del direttore, avrei potuto forse mantenere la mia pagina come tribuna, al solo scopo di far conoscere l’Autorità in cui lavoravo, creare sensibilità sui temi e problemi che in essa mi trovavo ad affrontare, spiegare, quando fossero importanti per l’opinione pubblica, le decisioni che prendevamo.

Quando ero stato ministro del Tesoro lo avevo fatto ed era servito a irrobustire la consapevolezza, ancora scarsa fra gli italiani, del peso del debito pubblico. Oggi, più di allora, sono convinto che è essenziale allargare i canali comunicativi fra le istituzioni e tutti noi cittadini: è più vivo il dibattito pubblico, si sono moltiplicati i mezzi attraverso i quali si svolge e si sono moltiplicate le persone che su di essi fanno valere la propria opinione. In questo ingigantito concerto di voci, basta che le istituzioni (che spesso ne sono fra gli oggetti centrali) parlino solo, o indirettamente attraverso i giornalisti che ne riferiscono, o, direttamente, con nulla più dei loro comunicati?

Non è meglio se chi le incarna si adopra , certo con responsabile misura, per spiegare, per far capire il senso di quello che si viene facendo, comprese le technicalities sulle quali l’equivoco è la cosa più facile? Non ci siamo abituati, se non per le istituzioni politiche, il governo, il parlamento, il sindaco. E tanto ci siamo abituati soltanto per loro che poi, se altre istituzioni lo fanno, subito arriva l’accusa che vogliono entrare in politica. Come se spiegarsi, uscire dal tempio istituzionale per nutrire di maggior conoscenza i cittadini, sia fare politica.

Non mi era chiaro tutto questo quando decisi di congedarmi dai miei lettori di Panorama nel 1994. Penso ora con rammarico a ciò che conseguentemente non ho fatto sulle colonne di un giornale al quale ancora oggi sento di dovere moltissimo. Ma il passato non si cambia. Chissà che l’idea non possa valere per chi ha davanti il futuro.

Molto, molto interessante questa ricostruzione