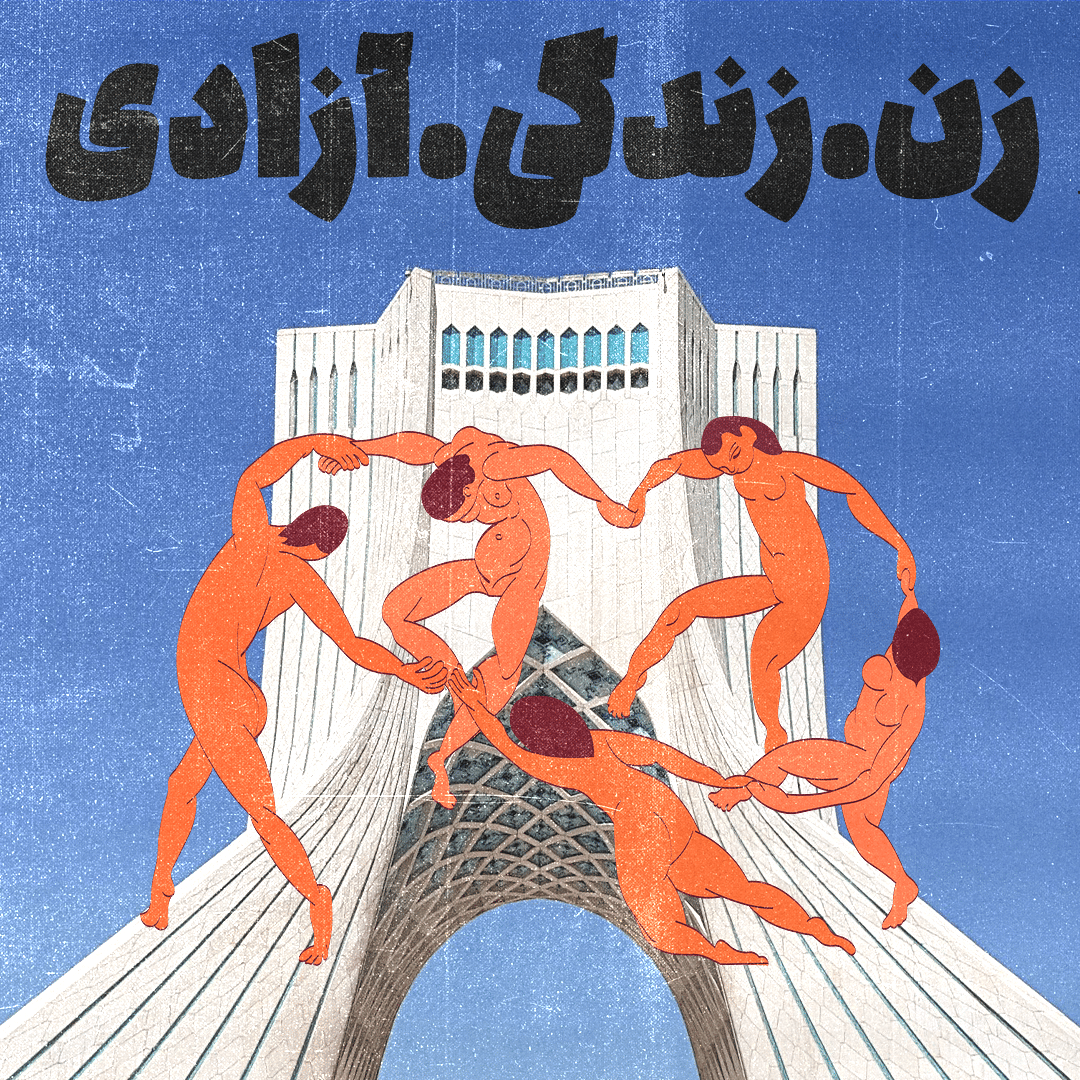

Un’illustrazione di @jalz che raffigura la Torre Azadi di Teheran. Sopra lo slogan delle attuali iraniane: “Donna. Vita. Libertà”

Non è difficile pensare a una somiglianza tra la storia di Mahsa Amini, la cui morte per mano della polizia morale iraniana ha innescato la rivoluzione in corso, e quella del tunisino Muhammad Bouazizi, la cui morte – si diede fuoco il 17 dicembre 2010 – innescò la rivoluzione da molti chiamata “Primavera araba”. Il dato di fondo che le unisce è la mancanza di una leadership riconosciuta. La “cura” a cui le società arabe e quella iraniana sono state sottoposte per decenni da regimi diversi, a volte contrapposti, cioè panislamisti, panarabisti e khomeinisti, ha dimostrato la sua natura “assoluta”. Dopo tanti decenni anche i coraggiosi riformisti, se ci sono, possono apparire leader sbiaditi. Anche per questo molti parlano al riguardo di quanto accade in Iran di “controrivoluzione”, una rivoluzione contro la rivoluzione khomeinista. Ma la rivoluzione fu davvero khomeinista?

Il ritorno trionfale di Ruhollah Khomeini in patria non può certo essere discusso, né il suo carisma: il suo esilio prima in Iraq e poi in Francia ne fece l’uomo simbolo del rifiuto dello scià, cioè di un’occidentalizzazione forzata, colonialista, che Khomeini seppe incarnare ed esprimere a nome di tutti i motori diversi della rivoluzione iraniana. Confinato a Qom, la città santa, Khomeini prima dell’esilio divenne popolare per il coraggio che nessuno aveva nella sua critica a quello scià che impose la rottura con le tradizioni ma nel segno di una povertà insopportabile, frutto di un regime laicista e centralista. Mentre il clero sciita rimaneva in buona sostanza fedele alla precedente dinastia e al suo feudalesimo compatibile con la gerarchia, Khomeini si impose nel nome di un “no” perentorio. L’assassinio da parte della polizia segreta di suo figlio Mustafa, quando lui era già in esilio per imposizione degli eserciti stranieri presenti nel Paese, ne aumentò il prestigio. Ma il khomeinismo inteso come costruzione di un sistema teocratico, mai legittimato da alcuna scuola teologica sciita, a partire da quella di Najaf, dove Khomeini lo propose senza alcun successo, non esprimeva il desiderio popolare.

La prima pagina di Hafteh Sobh del 18 settembre 2022. A sinistra il ritratto di Mahsa Amini, 22 anni, morta dopo l’arresto da parte della “polizia morale” di Teheran, perché mal velata (foto di ATTA KENARE/AFP)

Khomeini era il simbolo della collera contro il regime, ma furono soprattutto i riformatori islamici a costruire l’incontro rivoluzionario di quegli anni e tre nomi spiccano su tutti. Sono figure di assoluto rilievo politico, culturale e sociale nell’Iran del tempo: il primo da citare oggi è quello della poetessa più amata in Iran e più tradotta all’estero, icona del ruolo dimenticato delle donne nella rivoluzione. È Forugh Farrokhzad, che scrisse liriche nelle quali i sentimenti e l’amore fisico sono espressi con esplicita sensualità e la cui solitudine, per Giovanna Focardi Nicita, “sembra quasi un oscuro presagio”. Farrokhzad è diventata negli anni il simbolo per molte donne iraniane di un altro Iran rivoluzionario. Come e più di lei è stato un vero motore rivoluzionario l’ideologo Ali Shariati, inseparabile dal capo del primo governo provvisorio, Mehdi Bazargan. Una frase del primo e il titolo di un libro del secondo possono aiutarci ad argomentare la tesi che quello teocratico fu un golpe, al cuore del quale ci fu la cattura degli ostaggi dell’ambasciata americana a Teheran.

Un ritratto di Forugh Farrokhzad (fonte: Wikimedia Commons)

La frase di Shariati a cui mi riferisco la riporta il suo biografo, Ali Rahnema, e rispecchia alla perfezione non solo quello che è accaduto dopo la sua prematura scomparsa, quando fuggì dall’Iran prima della rivoluzione. Padre di un autentico pensiero ibrido, come ibrido era lui, Shariati prima di fuggire dall’Iran si chiuse in un assoluto mutismo, convinto che la rivoluzione che aveva animato con marxisti, islamici, liberali, stesse già agonizzando. Ma quando alcuni degli amici più cari gli chiesero di riceverli, scrive Rahnema, lui gli disse: “Sembra che voi non vi rendiate conto di quanto sta accadendo. I nemici dell’islam stanno isolando e scacciando tutti coloro che difendono il vero Islam. Con l’aiuto dei custodi della religione ufficiale e dei mercanti del paradiso stanno tentando di forgiare una religione che ripugnerà alle nuove generazioni, spianando la strada al ritorno di dottrine islamiche devianti”. Per valutare appieno l’importanza di Shariati bisogna dire che il suo ritratto, sempre in giacca e cravatta, ondeggiava nei cortei accanto a quello di Khomeini. Anche lui parlava di Repubblica Islamica, ma non islamo-fascista, disse coniando il termine, ma islamo-democratica.

Un ritratto di Ali Shariati (fonte: Wikimedia Commons)

Le lezioni di Ali Shariati, soprattutto nella sala di preghiera di Ershad che era stata aperta a Teheran da facoltosi commercianti rivoluzionari e riformatori islamici a lui vicini, infiammavano i giovani universitari, l’anima della rivoluzione. E nessuno può dire che quanto diceva loro fosse diverso da quanto disse ai suoi amici, in privato, quel giorno che ricorda Ali Rahnema. Ad esempio, in uno dei suoi discorsi più famoso, relativo al significato del martirio islamico, affermò: “Dai minareti si chiama alla profanità, Cesare calza il turbante del Profeta di Dio. Il boia prende la spada del jihad. Il jihad diviene un mezzo per compiere massacri, la preghiera un mezzo per imbrogliare”. Definito da molti studiosi un fondamentalista, Shariati aveva studiato a Parigi seguendo il grande islamologo cattolico Louis Massignon, era stato influenzato dal rapporto personale con Sartre, ma aveva amato soprattutto il suo rivale Albert Camus e soprattutto Frantz Fanon. Elaborò una teologia della liberazione islamica, in una visione profondamente ideologica, ma ibrida, per questo riteneva il clero sciita una classe, impostori che si erano autonominati intermediari tra i fedeli e Dio. È divertente oggi pensare che proprio questo attirò le critiche non solo degli ayatollah, che proibirono la diffusione dei suoi libri, ma anche dei comunisti più ortodossi, che ribadivano che le classi erano solo quelle classiche, come il proletariato, borghesia. Ma gli attivisti comunisti del Tudeh, per quanto ortodossi, erano più vicini a Shariati che ai loro dotti formatisi a Mosca. Come i giovani di orientamento liberale.

Shariati fu molto vicino al movimento politico fondato da Mehdi Bazargan, l’uomo a cui Khomeini dovette affidare il governo provvisorio del Paese, mentre il suo Robespierre privato, l’ayatollah Khalkhali ordinava migliaia di esecuzioni tra gli uomini del regime e poi tra i curdi, spina nel fianco ieri come oggi. Tra i libri di Bazargan spicca E Gesù è il suo profeta. Opera dal titolo compiutamente e coerentemente islamico, che ricorda la parte conclusiva della dichiarazione di fede, “non c’è Dio all’infuori di Dio e Maometto è il suo profeta”. Bazargan vi sottolinea che proprio la prima parte della dichiarazione di fede indica come tutti i monoteisti siano accettati da Dio: la relazione speciale con il cristianesimo era al cuore della sua idea di “riforma” islamica, come la democrazia al centro di quella politica.

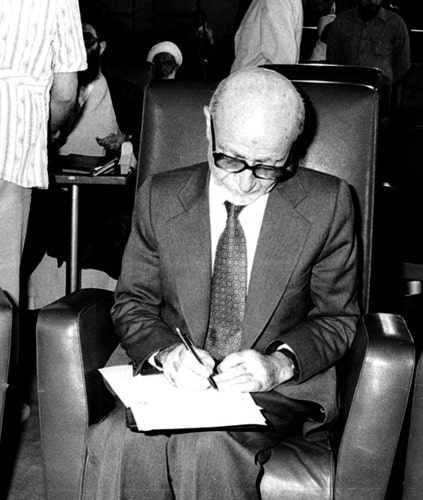

Mehdi Bazargan, in una foto scattata il 15 agosto 1979 (fonte: Wikimedia Commons)

Nel 1979, quando il primo referendum fu stravinto dalla Repubblica Islamica contro la Monarchia, proprio Bazargan dichiarò abrogata la vecchia costituzione e avviò i lavori per la stesura della nuova. Ma quando i miliziani khomeinisti catturarono gli ostaggi all’ambasciata americana, Bazargan e il suo esecutivo si dimisero. Un gesto di protesta contro l’azione? Molti hanno scritto, in modo più convincente, che a quel punto Bazargan e altri ministri si convinsero che le loro speranze democratiche non avrebbero potuto realizzarsi. Il poco tempo che fu richiesto a Khomeini per varare la nuova costituzione con al centro la sua impostazione teocratica, il governo del giureconsulto, non gli diede torto. Bazargan rimase fino al 1985 in Parlamento, quando il Consiglio dei Guardiani gli proibì di candidarsi alla Presidenza della Repubblica. Più amaro fu il destino del suo vice premier, Abbas Amir-Entezam, arrestato, condannato all’ergastolo, accusato – come poi lo stesso Bazargan – di spionaggio per conto degli Stati Uniti. Lui però fu arrestato e rilasciato solo per l’aggravarsi delle sue condizioni di salute e poter morire a casa sua. Era considerato un liberale, come era un liberale il ministro degli esteri, Ebrahim Yazidi, anche lui accusato di essere una spia americana.

Sono soltanto dei cenni su figure complesse e importanti, che ci dicono come la rivoluzione iraniana fosse espressione di una società non certo monocromatica, e dunque anime di una rivoluzione ibrida, plurale. Il racconto della rivoluzione iraniana ha risentito di un diffuso favore per Khomeini, soprattutto in ambienti convinti che il mondo sia bianco e nero, da una parte i colonialisti dall’altra i suoi nemici. Oggi il mantello nero dell’ayatollah si è steso sulla società iraniana? A guardare alle piazze sembra proprio di no, la delegittimazione del clero sciita è confermata dai tantissimi video che mostrano giovani ragazze iraniane far volare il turbante di tanti mullah per le strade affollate di tante città. Ma anche i riformatori islamici hanno perso ascendente sulla piazza e nella società, per la storia dei loro tentativi in gran parte falliti. Parlare di controrivoluzione iraniana però non convince perché se una rivoluzione khomeinista c’è stata, è stata una rivoluzione plurale, fondata sì sul rifiuto di un’occidentalizzazione imposta e ritenuta deleteria ma composta da anime diverse. Questo unì la necessità di un rapporto tra tradizione e modernità, ma senza una convergenza nella teocrazia.

Oggi la rivoluzione di allora ha ripreso ancora una volta il suo corso, profondamente mutato come mutati sono i tempi e la società iraniana. Per questo, per parlare dell’Iran di oggi, è importante comprendere meglio la rivoluzione iraniana di allora. Qualche anno fa, prima di morire, ha detto dell’identità sciita dell’Iran Bijan Zarmandili, giornalista e scrittore italiano, ma iraniano di nascita: “Dopo che il culto islamico sunnita, già esteso alla maggior parte dei paesi arabi, si diffonde anche nella società iranica, la riscossa nazionale tende a identificarsi con l’altra anima dell’Islam, che è quella dello sciismo, nel tentativo di iranizzare una dottrina e una cultura imposte dall’esterno. È un messaggio identitario molto forte in quanto la Persia, pur accettando di fatto l’Islam, gli conferisce un carattere nazionale”. C’è questo forse alla base delle voci ricorrenti di un possibile tentativo dei pasdaran di trasformarsi nell’architrave di un’operazione nazionalista che ponga nelle loro mani il potere, riducendo a pro-forma la figura della “guida della rivoluzione”? Può essere, ma nella stessa intervista del 2005 a Giulia Pruneti, Zarmandili avvertiva che le scorciatoie non sempre funzionano: “Pur non facendo mistero dell’esistenza presso alcune realtà del mondo orientale di desideri repressi nei confronti della cultura occidentale, ritengo che non sia affatto conveniente cercare di esportare automaticamente determinati modelli. Al contrario, credo che solo comprendendo l’autenticità e la dialettica interna della civiltà islamica sia possibile domandarsi se l’Islam sia o meno compatibile con la modernità, la laicità, la democrazia, la tolleranza religiosa. Ancora una volta è l’aspetto religioso al centro del dibattito. Il fatto che la religione islamica, a differenza di quella cristiana, non sia una religione riformata comporta moltissime conseguenze sul piano sociale e politico. L’idea della sottomissione dell’uomo al Creatore, posta con forza dal culto islamico, risulta ben poco conciliabile con quelle che sono invece le regole di una società civile fondata sulla separazione tra fede e politica. L’urgenza di una riforma religiosa non a caso si sta ponendo proprio oggi con tutti i suoi aspetti drammatici. Anche in Iran il problema della secolarizzazione è un presupposto indispensabile per poter affrontare dall’interno la questione della modernità. La società civile in questi ultimi anni si è sviluppata in virtù della presa di coscienza di questa forte esigenza. Resta da capire quali possano essere i canali per poterla soddisfare”.

Non c’era ancora stato il movimento verde del 2009, quello lasciato sfiorire da Obama, come lui stesso ha ricordato in una recente dichiarazione autocritica. Poco sembra cambiato e le distanza tra mullah e società civile saranno anche aumentate da allora. Ma l’incontro tra Papa Francesco e l’ayatollah al-Sistani, guida della scuola teologica anti teocratica di Najaf, ci fa capire che proprio il dialogo tra la Santa Sede, l’Università islamica sunnita di al-Azhar e la scuola teologica di Najaf rappresenta la più grande novità per consentire all’islam e alle società islamiche di incontrare la modernità. La conferma l’abbiamo avuta con il viaggio del Papa in Bahrein, dove la più alta autorità teologica sunnita, il rettore di al-Azhar, ha proposto un dialogo tra i diversi islam: basta scomuniche, basta accuse di apostasia, ha detto nella capitale di quello che era un epicentro wahhabita, cioè di fanatismo anti-iraniano e anti-sciita. Pochi ci hanno fatto caso, ma la vera strada per portare il pluralismo a Teheran è questa, sebbene lunga e probabilmente, purtroppo, ancora molto faticosa.

Foto di copertina: Un’illustrazione di @jalz che raffigura la Torre Azadi di Teheran. Sopra lo slogan “Donna. Vita. Libertà”.