Un’eredità incompiuta. Dal voto come conquista di riconoscimento ed emancipazione alla parità che ancora non c’è…

Il 2 Giugno rimanda a una contrastante eredità e realtà: da una parte rievoca l’acquisizione della cittadinanza politica per le donne, mentre dall’altra ricorda aspettative rimaste incompiute. L’ottenimento di diritti che garantiscono l’uguaglianza formale non si identifica infatti necessariamente con i principi e lepratiche di una democrazia sostanziale fra uomini e donne, ancora lontana dall’essere conseguita. Rimane pertanto ancora aperta la «questione di genere» o la «questione femminile», come si diceva un tempo.

Come recenti dati Istat indicano, nonostante l’aumento della presenza numerica di donne in luoghi apicali della politica e dell’economia il gap sociale tra donne e uomini non si colma. Ci sono donne che non cercano neppure più lavoro; continua a persistere il divario salariale nella retribuzione, anche a parità di qualifica, nonostante il lento incremento di donne negli ambiti del decision making.Infine, la violenza sessuale e domestica non sembra diminuire, soprattutto nelle sue manifestazioni più cruente.

La questione della rappresentanza politica non può quindi essere disgiunta da una riflessione complessiva sugli “avanzamenti” e sulle “retrocessioni” delle donne nei vari ambiti sociali. La domanda allora è: le donne esercitano pienamente i diritti di cittadinanza? Come? E come è oggi il loro rapporto con la politica istituzionale?

Donne e politica: la tensione tra quantità e qualità

Seppure in mutate condizioni sociali e culturali, l’idea di parità e la questione della rappresentanza di genere continuano oggi a concernere sia la dimensione quantitativa (ovvero, la sotto-rappresentanza delle donne in cariche elettive e di governo), sia l’elemento qualitativo (ovvero, l’esplicitazione di determinati interessi di genere, a partire da concrete esperienze di vita), tale da sottintendere ogni volta lo stretto legame che connette senza soluzione di continuità la sfera privata al dominio pubblico.

Rimangono tuttavia aperte due questioni cruciali in ambito istituzionale: la mancanza di una vera leadership femminile e la crescente disaffezione verso i corpi intermedi dei partiti che si riverbera poi nell’astensionismo femminile. Perché le donne non sembrano più attratte dal voto, ovvero da un diritto e da una pratica politica, che sono stati per altro ottenuti dopo secoli di battaglie?

Il suffragio universale nell’Italia post-bellica

Il 31 gennaio 1945, un decreto legislativo sancisce il suffragio universale, pubblicato il 1° febbraio. Tuttavia tale decreto non faceva riferimento alla cittadinanza passiva, ovvero alla possibilità per le donne di essere elette: potevano solo eleggere. L’Italiaera solo in parte liberata, era ancora in guerra e spaccata dall’occupazione nazi-fascista. Fu solo con un decreto n. 7 del 10 marzo 1946, sotto il Governo De Gasperi, alla fine del conflitto mondiale, che sarà sancirà l’eleggibilità delle donne.

L’esercizio del voto fu dunque messo in pratica dall’elettorato femminile per la prima volta il 31 marzo 1946 con le elezioni amministrative. Seguì il referendum istituzionale del 2 giugno 1946, in cui le donne parteciparono per la prima volta a un voto nazionale, contribuendo così alla nascita della repubblica. Si trattava delle prime libere elezioni dal 1924, in cui cittadini maggiorenni, donne e uomini, che avessero compiuto 21 anni potevano eleggere rappresentanti o essere eletti. La scelta del sistema repubblicano prevalse con 12.717.923 voti contro i 10.719.284, a favore della forma monarchica.

Molti, anche a sinistra, erano stati coloro che avevano obiettato contro il voto alle donne, considerate conservatrici o inette. Tuttavia, come sarebbe stato possibile non riconoscere il diritto di cittadinanza alle donne, quando avevano combattuto alla pari nella resistenza e che da decenni erano impiegate come lavoratrici in vari ambiti della società? Difficile non riconoscere in loro persone autonome, in grado di intendere e volere, nonostante pregiudizi e paure rendessero ciechi di fronte ad un’inoppugnabile verità, nella continuazione di una violenza strutturale e simbolica.

Per lunghi decenni, leggi del codice penale Rocco del 1930 continuarono a perseverare nell’Italia repubblicana, a fronte di una società che li smentiva. Si trattava dei cosiddetti “delitti contro la morale pubblica”. L’adulterio (femminile) come reato sarà cancellato come reato solo nel 1968, il delitto d’onore nel 1981 e lo stupro come reato contro la morale e non contro la persona solo nel 1996. L’Italia era un late comer in termini di cittadinanza femminile: in Finlandia era stata riconosciuta nel 1906, mentre la Svizzera (la più antica repubblica confederale, fondata sulla democrazia diretta) riconoscerà tale diritto solo nel 1971 e il Liechtenstein nel 1984.

Le basi della parità poste dalle costituenti

Con la scelta della repubblica, fu eletta la Costituente col principale compito di redigere la costituzione, oltre che gestire i vari compiti istituzionale. Composta da 556 membri, svolse i suoi lavori dal 25 1946 al 31 gennaio 1945. L’Italia post-bellica nasce con scarsa rappresentanza femminile. Furono infatti elette solo 21 donne, ovvero il 3,77% dei membri, tutte di grande forza e autorevolezza. 12 erano laureate; 3 diplomate, 6 con la scuola dell’obbligo. Erano perlopiù insegnanti, operaie sindacaliste, impiegate, una giornalista, un’artigiana e una casalinga. Rappresentavano partiti diversi: 9 il Partito Comunista Italiano, 9 la Democrazia Cristiana, 2 il Partito Socialista Italiano, 1 L’Uomo Qualunque. Tutte avevano partecipato in diversi modi alla Resistenza, tanto che alcune di loro erano state deportate in Germania.

5 delle 21 elette alla Costituente fecero parte del gruppo ristretto dei 75, con il mandato di redigere il piano generale della Costituzione. Ricordare le madri costituenti significa anche fare i conti con i diritti di cui abbiamo goduto in libertà.

Le costituenti lavorarono alacremente per il riconoscimento di pieni diritti di cittadinanza alle donne e per la parità senza alcuna distinzione «per sesso»: i costituenti avrebbero infatti preferito usare il termine «tra i cittadini». Riuscirono anche a evitare di introdurre il termine «indissolubilità» della famiglia, che non avrebbe permesso il divorzio. Non riuscirono però a bloccare l’offensiva maschile in altri ambiti, come a proposito della famiglia e della «natura femminile». Le donne rimasero così escluse dalla magistratura fino al1963, perché buona parte dei colleghi costituenti – che erano 535 – ritenevano che a causa del ciclo mestruale ed eventuali sbalzi d’umore il giudizio di magistrate non avrebbe potuto essere ben ponderato…

Teresa, la più giovane

Solo una, Teresa Mattei (qui ritratta in una fotografia con il Presidente Enrico De Nicola il giorno di presentazione della Costituzione repubblicana), fu  però ammessa al più ristretto Comitato di redazione (composto da 18 membri), col compito di stilare la costituzione, coordinando e armonizzando i lavori svolti dalle tre commissioni preposte. Teresa Mattei, filosofa, partigiana di Giustizia e Libertà, era la più giovane della Costituente. Aveva 25 anni ed era stata eletta nelle liste del PCI. Rimasta incinta senza essere sposata, si era rifiutata di abortire, nonostante le pressioni del Segretario del suo partito: affermò con orgoglio che il bambino lo voleva avere e che al di là delle convenzioni, sarebbe allora stata la “prima ragazza madre della Costituente e della Costituzione”.

però ammessa al più ristretto Comitato di redazione (composto da 18 membri), col compito di stilare la costituzione, coordinando e armonizzando i lavori svolti dalle tre commissioni preposte. Teresa Mattei, filosofa, partigiana di Giustizia e Libertà, era la più giovane della Costituente. Aveva 25 anni ed era stata eletta nelle liste del PCI. Rimasta incinta senza essere sposata, si era rifiutata di abortire, nonostante le pressioni del Segretario del suo partito: affermò con orgoglio che il bambino lo voleva avere e che al di là delle convenzioni, sarebbe allora stata la “prima ragazza madre della Costituente e della Costituzione”.

Fu anche l’inventrice della “mimosa”. 8 marzo 1946: le donne erano diventate da poco cittadine per le elezioni amministrative, richiedendo un ruolo attivo nella ricostruzione. Bisognava far emergere la loro forza. In segno di riconoscimento, l’allora segretario del PCI, Luigi Longo, voleva regalare alle donne per l’occasione della violette, ma erano troppo costose e difficili da trovare per tutte. Teresa Mattei propose allora la mimosa: in Italia, in marzo, «non ci sono i mughetti, ma la mimosa, fiore sgargiante, bello, poco costoso». Un fiore “gentile”, semplice, esemplare per significare la forza delle donne. Teresa Mattei fu poi radiata dal PCI nel 1955 perché contraria alle posizioni staliniste, sostenute dai dirigenti di partito. Fu l’ultima delle costituenti a lasciarci, nel 1913.

La rappresentanza politica in numeri

Con l’entrata in vigore della Costituzione il 1 gennaio 1948 e l’elezione di un regolare Parlamento distinto in due rami (Senato e Camera dei Deputati), le senatrici risultarono essere l’1,27%, mentre le deputate ammontavano al 6,19%. I minimi storici furono raggiunti al Senato nel 1953 con lo 0,32%, mentre alla Camera dei Deputati nel 1968 con il 2,7%. Nel 1994, si ha un aumento delle elette: 9,21% al Senato e 14,44% alla Camera. Dopo 60 anni, nel 2008 le senatrici salgono al 18.32%, mentre le deputate si attestano al 20,95%. Nelle elezioni politiche del 2013, XVII Legislatura, le elette al Senato sono 86 su 315, pari al 27,3%.

Nella precedente legislatura erano il 18,7%: l’aumento è dunque del 46%. Alla Camera dei deputati, le elette sono 198 su 630, pari al 31,4%. Nella precedente legislatura erano il 21,3%: l’aumentoè dunque del 33,33%. Come possiamo notare, le maggior impennate nella rappresentanza femminile avvengono nel 1994 e nel 2013, ovvero a seguito dell’applicazione di azioni positive di genere, vale a dire di politiche di “quote” e di “parità”.

La Legge n. 81 del 25 marzo 1993 sulla “Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale” prevedeva infatti quote elettive riservate a donne candidate. L’Articolo 5 affermava che «nelle liste dei candidati nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai tre quarti dei consiglieri assegnati».

Quote e azioni positive

Con la sentenza n. 422 del 1995, la Consulta giudicherà tuttavia incostituzionale tale legge, sulla base del principio della libertà di candidarsi e di essere eletto, indipendentemente dal sesso. Una volta bocciata la legge sulle quote, ci cerca un’altra via istituzionale per incrementare il numero delle donne nelle cariche elettive. Si era dunque passati nel 2003 alla modifica dell’art. 51 della Costituzione italiana ad opera della Ministra Prestigiacomo, senza per altro una campagna di sostegno dal basso.

L’integrazione proposta si fonda sul principio della parità, al fine di conseguire le pari opportunità tra uomini e donne nelle cariche elettive e nei pubblici uffici. Al testo originario del 1948: «Tutti i cittadini dell’uno o dell’altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge», fu aggiunta la seguente frase: «A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunitàtra donne e uomini».

Tale modifica costituzionale ha avuto come risultato la necessità di riformulare i vari regolamenti riguardanti le elezioni politiche nazionali, regionali e locali, redigendo di conseguenza liste elettorali che rispettassero la parità di rappresentanza fra uomini e donne.

L’ammissione del principio di parità in tutte le cariche elettive ha comportato l’estensione di tale diritto dalla sfera politica anche all’ambito del diritto societario italiano. La legge n. 120 del 2011 – promossa dalle On.li Lella Golfo e Alessia Mosca, appartenenti a partiti diversi – è venuta ad affermare il principio dell’equa rappresentanza di donne nell’elezione di consigli di amministrazione, propri di società pubbliche e di società quotate, riequilibrando scompensi di genere, grazie ad un rinnovamento culturale, al riconoscimento delle reali capacità delle donne e a prospettive di sviluppo.

Il passaggio – anche costituzionale – dall’idea di quote al principio di parità ha permesso lo sviluppo del concetto di democrazia paritaria (l’equa possibilità per uomini e donne di essere presenti in organi rappresentativi) in rapporto alla tradizionale prospettiva della rappresentanza di genere (ruolo culturale, sostantivo e politico che l’auto-rappresentanza delle donne può avere in istituzioni elettive).

Democrazia paritaria

In Italia, così come in altri Paesi europei, viene dunque accolto il principio della democrazia paritaria, così come era stato enunciato nel Manifeste des 10 pour la parité, lanciato in Francia nel 1996. L’aspetto quantitativo della presenza di donne e l’elemento qualitativo della rappresentanza di genere in organi elettivi vengono così a interagire reciprocamente, senza però identificarsi completamente.

Il principio costituzionale della parità ha di conseguenza indotto ulteriori sviluppi legislativi, come la Legge n. 215 del 23 Novembre 2012 (XVI legislatura), concernente disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali (Consigli comunali, Consigli circoscrizionali, Comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti; Giunte comunali e provinciali) e nei Consigli regionali.

Tale legge prevede l’utilizzo di un duplice strumento, la quota di lista e la preferenza di genere. Segue dunque la Legge n. 20 del 15 Febbraio che “Modifica all’articolo 4 della legge 2 luglio 2004, n. 165, recante disposizioni volte a garantire l’equilibrio nella rappresentanza tra donne e uomini nei consigli regionali”. L’avanzata delle donne in politica continua dunque a necessitare di «spinte istituzionali». L’aumento del loro numero è un dato positivo, anche se non è ancora dato sapere se le elette rappresentino specifici interessi di genere e se le politiche che promuoveranno saranno finalizzate a colmare il gender gap ancora esistente in molti ambiti sociali, garantendo l’equità.

Elette in Italia, in Europa e nel mondo

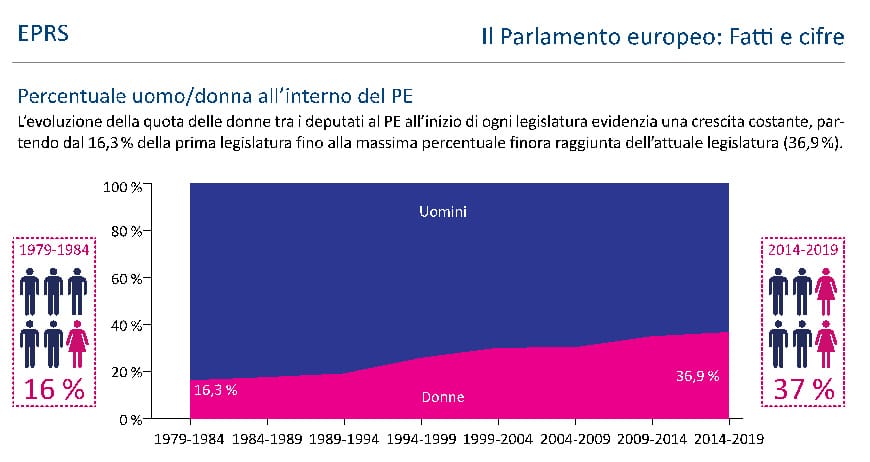

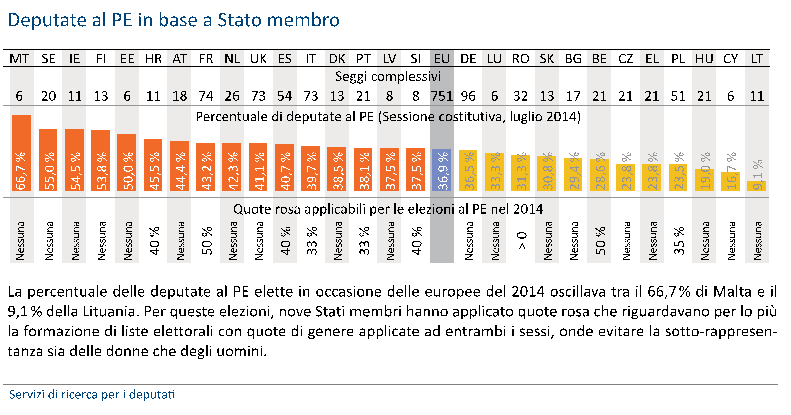

Negli ultimi anni nelle statistiche mondiali, l’Italia ha è risalita di molte posizioni per quanto riguarda l’uguaglianza di genere, migliorando rispetto al passato. Fra i 193 Paesi rappresentati nelle Nazioni Unite, l’Italia occupa nel 2016 il 42° posto, mentre nel 2012 prima delle ultime elezioni politiche occupava il 63° posto.L’aumento di elette in cariche nazionali va di pari passo con la maggiore presenza di donne nel Parlamento europeo. Nelle 9 votazioni a suffragio universale che dal 1979 in poi hanno determinato la composizione del Parlamento europeo, si è potuto constatare un graduale e costante aumento della presenza femminile in tutti gli Stati membri.

Negli ultimi anni nelle statistiche mondiali, l’Italia ha è risalita di molte posizioni per quanto riguarda l’uguaglianza di genere, migliorando rispetto al passato. Fra i 193 Paesi rappresentati nelle Nazioni Unite, l’Italia occupa nel 2016 il 42° posto, mentre nel 2012 prima delle ultime elezioni politiche occupava il 63° posto.L’aumento di elette in cariche nazionali va di pari passo con la maggiore presenza di donne nel Parlamento europeo. Nelle 9 votazioni a suffragio universale che dal 1979 in poi hanno determinato la composizione del Parlamento europeo, si è potuto constatare un graduale e costante aumento della presenza femminile in tutti gli Stati membri.

Cosa ci dicono nella «sostanza» i numeri? Ci indicano una crescita quantitativa nella presenza di elette, anche se è ancora difficile individuare una specifica leadership femminile a livello europeo. I numeri sottendono peraltro una tensione fra rappresentanza formale e rappresentanza sostanziale, nel momento in cui il progetto dell’Unione Europea sembra entrare in crisi con la crescita di populismi e tendenze xenofobe. I numeri non ci dicono neppure quali e se ci siano specifici interessi di genere in senso transnazionale, soprattutto quando leader politiche di destra appartengono a partiti conservatori o reazionari.

Nel suo studio su The conception of Representation (1967), Hannah Pitkin riteneva che un’idea compiuta di rappresentanza politica dovesse essere fondata sulla produttiva interconnessione fra lo «stare per» e l’«agire per». Se e come le parlamentari nazionali e le elette europee sapranno «agire per» le donne, è una scommessa ancora tutta da giocare.

Leadership, astensionismo, gender gap: le questioni aperte

Dalla ricostruzione fin qui addotta, risulta evidente che l’aumento quantitativo di donne nelle cariche elettive sia dovuto perlopiù allo sviluppo di azioni positive ad hoc o a decisioni di governo.

Rimangono pertanto ancora aperti tre problemi, di cui avevo già trattato con la compianta Lorella Cedroni nel Rapporto di Ricerca su “Le donne nelle istituzioni rappresentative dell’Italia repubblicana”: una ricostruzione storica e critica, redatto per la Fondazione della Camera dei deputati e presentato a Roma il 7 Marzo 2011.

In tale ricerca, primo studio del genere in Italia, cercavamo di ricostruire la fisionomia di deputate e senatrici elette dal 1946 al 2008 al Parlamento italiano e dal 1979 al 2009 al Parlamento europeo, al fine di verificare se esistesse o meno una leadership politica femminile. Infatti, pur esistendo nel nostro paese una lunga tradizione di pensiero e di analisi delle élite politiche, tuttavia non era stato fino ad allora avviato uno studio diacronico e comprensivo sulla classe dirigente femminile o un’analisi strutturale e comparativa fra uomini e donne nelle cariche elettive della politica istituzionale.

I dati confermavano la nostra ipotesi iniziale: le donne elette non avevano mai rappresentato una vera leadership di governo. Le nostre conclusioni erano che «È chiaro che le donne saranno maggiormente in grado di ‘agire’ – a livello locale, nazionale ed europeo – solo se le strutture istituzionali nazionali ed europee diventeranno più ricettive e le organizzazioni preposte alla tutela e alla rappresentanza degli interessi avranno avviato quel processo di democratizzazione auspicato da tempo e ormai diventato irrevocabile».

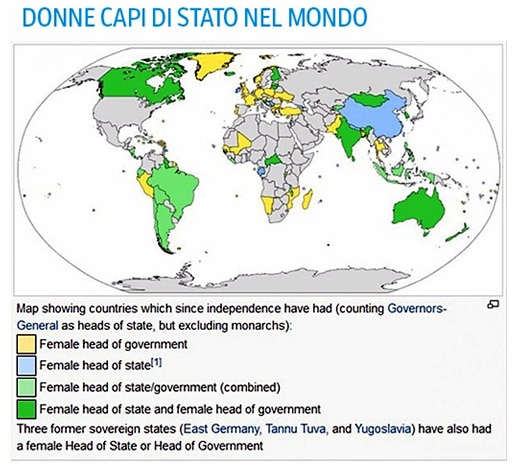

Tale processo non si è ancora pienamente avviato. Molte sono infatti le cariche elettive non ancora ricoperte da donne in Italia, a 70 anni dall’inizio della repubblica. Non abbiamo mai avuto né una Presidente della Corte Costituzionale (attualmente 3 donne su 15 membri), né una Presidente del Senato (della Camera dei deputati ce ne sono state 3: Iotti, Pivetti, Boldrini), né un Prima Ministra, né tantomeno una Presidente della Repubblica.

Cambiamenti quantitativi sono invece avvenuti nella sfera governativa, se si pensa che la prima ministra nominata era stata Tina Anselmi nel 1976. A partire dai governi dell’Ulivo nel 1995, è infatti aumentato il numero di ministre in dicasteri, anche con portafoglio. Nel 2014, il Primo Ministro Matteo Renzi (63° nella storia repubblicana e secondo della XVII Legislatura) ha nominato i membri del proprio governo, nel rispetto del principio di parità, affidando 8 ministeri a donne, di cui 5 con portafoglio. Renzi ha tuttavia aspettato fino al Maggio 2016 per affidare alla Ministra Boschi la delega alle Pari Opportunità. L’Italia non ha però mai avuto capi di Stato, come dimostra la mappa sotto riportata.

Diritto al non voto?

Un’altra questione squisitamente politica e di genere riguarda il crescente astensionismo in elezioni comunali e nazionali da parte di donne. Seppur godano del diritto di voto dal 1946, le donne si presentano sempre meno alle urne, sottraendosi di fatto alla possibilità di esprimere la propria voce attraverso la scelta di un/a rappresentante.

La maggiore affluenza alle urne delle donne è avvenuta fra il 1953 e il 1963, quando c’erano ancora l’eco di un prezioso diritto acquisito da non sprecare e la possibilità di ricevere una sanzione amministrativa, nel caso non si fosse votato. Il declino nell’affluenza alle urne comincia con gli anni ’70, con la crisi delle organizzazioni di massa e con un nascente femminismo separatista, che intendeva essere antagonista rispetto alle istituzioni rappresentative, in quanto patriarcali.

La vera crisi del voto femminile avviene però fra la fine degli anni ’90, col riflusso e la fine della prima Repubblica. Tale tendenza viene a radicalizzarsi all’inizio del nuovo Millennio, con il declino dei partiti come corpi intermedi e il loro radicamento territoriale.

Alquanto vistosa è stata la differenza di voto fra uomini e donne, ad esempio, nelle elezioni politiche del 2008 (XVI Legislatura). I dati del Ministero dell’Interno avevano infatti indicato che su 24.495.796 votanti solo 19.313.895 donne erano andate alle urne. 5.181.891 avevano deciso di non farlo. Fra i 22.546.108 elettori maschi (quindi 2 milioni in meno delle donne) solo 3.985.344 non avevano votato.

Tuttavia, alcune ricerche su recenti elezioni amministrative, hanno indicato come le forbici fra donne e uomini nel non-voto si siano assottigliate, a segno di una complessiva disaffezione dei cittadine/ delle cittadine nei confronti della politica istituzionale.

I motivi del mancato voto delle donne sono molti, fra cui alcuni sono «tradizionali»: l’idea della «purezza» contro pratiche di corruzione e di malaffare che si insinuano in fragili istituzioni; lo stereotipo di genere della politica come «una cosa da uomini»; la critica radicale contro istituzioni patriarcali; la mancata socializzazione politica; l’avversione verso l’esercizio del potere; la delusione e il disincanto verso l’incapacità dei partiti di trasformare le reali condizioni di vita della popolazione; la frustrazione per le difficoltà di essere incluse nelle liste da parte dei partiti; l’incompatibilità fra i ritmi della politica e i tempi della vita familiare.

Queste e altre ragioni hanno determinato un’uscita di molte donne dall’esercizio attivo del voto a fronte di una crescente femminilizzazione di molte professioni, al massiccio impegno nell’ambito dell’associazionismo e del volontariato e all’aumento delle elette.

Divari che resistono

La libertà di scelta non sembra qui coniugarsi con l’equità sociale. Se vi è una scarsa leadership politica delle donne, seppure a fronte di un loro crescente numero in organismi elettivi, alcuni dati socio-economici ci mostrano l’impietosa realtà di donne italiane che progrediscono quantitativamente in politica, mentre recedono nella sfera economica e nell’ambito sociale, nonostante alcuni miglioramenti. Il Global Gender Gap Index 2015, che viene ogni anno pubblicato dal World Economic Forum, ha l’intento di misurare comparativamente le differenze fra uomini e donne negli ambiti della politica, educazione, economia, salute. L’Italia occupa la 41° posizione su 145 nazioni esaminate. Il dato più positivo per l’Italia riguarda, per l’appunto, la partecipazione delle donne alla vita politica, come sopra indicato, passando dal 37° al 24°posto, grazie all’aumento della percentuale di donne in Parlamento (31,4%, la decima in Europa) e la percentuale di ministre (50% nel governo Renzi).

Nella sfera dell’educazione, l’Italia passa dal 62° al 58° posto, dato che si riferisce alla crescente femminilizzazione di molte facoltà universitarie e a migliori performance delle studenti. In economia, il nostro Paese passa dal 114° al 111° posto, mentre vi è un peggioramento nell’ambito della salute, dal 70° al 74°, a segno di una crescente difficoltà nell’accesso al sistema socio-sanitario.

Il gap comincia piuttosto con la persistente differenza occupazionale: 47,3% femminile contro il 65,3% maschile. Il gap salariale è del 7,3% (dati Eurostat), fino ad arrivare al 25% fra i professionisti e i manager. La percentuale delle manager resta al 15,1% del totale contro il 25% in Europa. Contratti delle donne sono più spesso flessibili e part time, rispetto a quelli degli uomini. Le donne che siedono nei consigli di amministrazione, secondo i dati Consob, sono il 26,5%, anche grazie alla legge Golfo-Mosca che impone le quote di genere.

La disoccupazione femminile si aggira al 49%, con una percentuale di una su due fra le giovani nel Sud Italia. Le Italiane occupate dopo il primo figlio sono il 59%, contro il 74% delle Tedesche. L’avanzamento quantitativo delle donne in politica e nel sistema educativo sembra essere inversamente proporzionale alle persistenti disuguaglianze economiche e sociali che continuano a caratterizzare le Italiane.

Politica della presenza

Sulla base di tali dati e riflessioni, diventa cruciale, anche a fronte delle attuali emergenze socio-economiche, ripensare una “politica sostanziale della presenza” che sappia ricollegare la forza trasformativa della società civile con gli ambiti decisionali della politica istituzionale, passando attraverso una riforma radicale del processo elettivo della rappresentanza di genere.

Rimane tuttavia aperto il problema di come si possa ridare dignità all’esercizio del voto (verso il quale molto femminismo storico ha mostrato la sua profonda avversione) nello sfaldamento dei partiti e di come far sì che la sua “qualità” possa “contare” nelle scelte pubbliche, cercando di riportare ad esprimere le proprie preferenze quelle donne che hanno scelto di uscire dal sistema elettorale.

Risulta anche complesso capire come sia possibile promuovere attività che incentivino la formazione politica delle donne, grazie anche allo scambio di buone pratiche, e come sia possibile mantenere un contatto costante e proficuo con la base territoriale che si rappresenta, cercando di interpretare bisogni provenienti dal basso, spesso negati, anche a nome di chi voce politica non ce l’ha o ne ha poca, come nel caso degli immigrati, dei marginalizzati, delle minoranze morali, dei richiedenti asilo o rifugiati. In tal modo, la leadership femminile potrà influire sull’agenda politica in modo sostantivo.

Se il problema della rappresentanza femminile/ di genere (nella relazione fra quantità delle donne presenti e la qualità delle loro richieste politiche) è stato affrontato a partire dalla centralità del “corpo sessuato e situato”, tuttavia le questioni di genere non possono essere ridotte ad un problema che deve essere rappresentato soltanto da donne. Si tratta, infatti, di problematiche che interessano l’intero Paese, le sue riforme politiche, gli interventi economici, ma anche la questione morale.

La transizione da una rappresentanza puramente formale a una democrazia deliberativa, sostanziale e paritaria, diventa urgente, proprio nel momento in cui gli Stati dell’Unione Europea, pur in un’ottica sovra-nazionale, sembrano diventare sempre meno Welfare State e sempre più organismi di controllo amministrativo, spinti da un’agguerrita globalizzazione finanziaria, la cui velocità sorpassa confini nazionali, norme e tempi delle decisioni parlamentari, e travolti da tendenze xenofobiche.

Che il 2 giugno sia un’occasione per ripensare la politica come rinnovamento e inclusione. Come scriveva Hannah Arendt in Vita Activa: “Il fatto che l’essere umano sia capace d’azione significa che da questi ci si può attendere l’inatteso, che è in grado di compiere ciò che è infinitamente improbabile.” E la politica, piuttosto che una tattica strumentale, deve essere una prassi trasformativa, che parte dal far sentire la propria voce e far pesare il proprio voto, come elettrici ed elette. Che i sacrifici e le battaglie di chi ci ha preceduto, non siano state vane.

Articolo originariamente apparso su La27ora, Speciale su “1946-2016: Settant’anni di donne che votano”, 2-6-2016